本日は津田塾大学客員教授、元厚生労働事務次官の村木厚子氏をお招きし、議長講演会を開催しました。村木さんは2009年、郵便不正事件で有印公文書偽造等の罪に問われ、逮捕・起訴されましたが、2010年無罪が確定し復職され、厚生労働事務次官を務め、現在は大学客員教授、伊藤忠商事、SONPOホールディングス、住友化学の社外取締役を務めてみえます。

本日は津田塾大学客員教授、元厚生労働事務次官の村木厚子氏をお招きし、議長講演会を開催しました。村木さんは2009年、郵便不正事件で有印公文書偽造等の罪に問われ、逮捕・起訴されましたが、2010年無罪が確定し復職され、厚生労働事務次官を務め、現在は大学客員教授、伊藤忠商事、SONPOホールディングス、住友化学の社外取締役を務めてみえます。

講演前に議長応接室でお会いした時に、事件のことを伺ってもよいかとお訊ねすると「全然、大丈夫です。」とのお答え。私と同い年ということもあり、昔は子育てと仕事の両立や男性社会の中で苦労したという話で盛り上がり、あっという間に開始時間が来てしまいました。逮捕されていた期間、どうやってメンタルを保ったのかを伺うと、「家族の協力のお陰」とおっしゃいました。これも同感!

講演前に議長応接室でお会いした時に、事件のことを伺ってもよいかとお訊ねすると「全然、大丈夫です。」とのお答え。私と同い年ということもあり、昔は子育てと仕事の両立や男性社会の中で苦労したという話で盛り上がり、あっという間に開始時間が来てしまいました。逮捕されていた期間、どうやってメンタルを保ったのかを伺うと、「家族の協力のお陰」とおっしゃいました。これも同感!

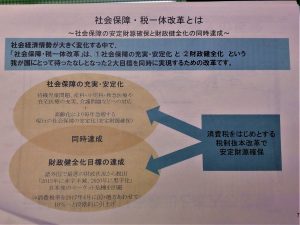

我が国の合計特殊出生率は、2005年に1.26と過去最低を更新し、人口減少が始まりました。社会保障給付費は当然上がり、一般会計における歳出と歳入の幅が年々広がったため(ワニの口)、消費税を10%に上げて幅を縮小しようとしたが、令和2年度はコロナ流行により、さらに差がおおきくなってしまった。令和の時代は「前向きの改革」が必要となり、働き手を増やすことが必要である。

我が国の合計特殊出生率は、2005年に1.26と過去最低を更新し、人口減少が始まりました。社会保障給付費は当然上がり、一般会計における歳出と歳入の幅が年々広がったため(ワニの口)、消費税を10%に上げて幅を縮小しようとしたが、令和2年度はコロナ流行により、さらに差がおおきくなってしまった。令和の時代は「前向きの改革」が必要となり、働き手を増やすことが必要である。

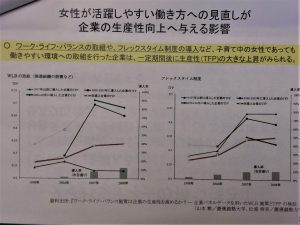

働き手を増やすには、人口の半分いる女性の就業率を上げることだが、日本の女性はM字カーブで、結婚・出産で退職する傾向が顕著である。海外と比べると、女性の社会進出が進んでいる国ほど、合計特殊出生率も高い傾向にある。これは私が18年前議員になった時から訴えてきたことだが、今なお根強く残っており、これまでの少子化対策と共に、男女共同参画が進んでいない現状がある。

働き手を増やすには、人口の半分いる女性の就業率を上げることだが、日本の女性はM字カーブで、結婚・出産で退職する傾向が顕著である。海外と比べると、女性の社会進出が進んでいる国ほど、合計特殊出生率も高い傾向にある。これは私が18年前議員になった時から訴えてきたことだが、今なお根強く残っており、これまでの少子化対策と共に、男女共同参画が進んでいない現状がある。

妊娠・出産前後に退職した理由は、「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさでやめた」であり、具体的な理由が「勤務時間があいそうにない」「職場に両立を支援する雰囲気がなかった」である。最近の若者は育児や家事を手伝ってくれる傾向にあるが、それでもまだ世界と比べるとずっと低い。夫の家事・育児時間が長いほど、妻の継続就業割合が高く、第2子を産む割合も高い。

妊娠・出産前後に退職した理由は、「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさでやめた」であり、具体的な理由が「勤務時間があいそうにない」「職場に両立を支援する雰囲気がなかった」である。最近の若者は育児や家事を手伝ってくれる傾向にあるが、それでもまだ世界と比べるとずっと低い。夫の家事・育児時間が長いほど、妻の継続就業割合が高く、第2子を産む割合も高い。

「働き方改革」でやるべきことは、①長時間労働の廃止(健康を維持し、家族を大切にできる)②場所と時間の柔軟化(仕事と生活の質を上げる多様で柔軟な働き方)③同一労働同一賃金(様々な働き方をする人を公平に扱う)と言われた。G20 雇用労働大臣会合のテーマは「包括的成長 誰も取り残さない 持続可能な仕事の未来」2019年開催の日本では「人間中心の仕事の未来の創造」であった。

「働き方改革」でやるべきことは、①長時間労働の廃止(健康を維持し、家族を大切にできる)②場所と時間の柔軟化(仕事と生活の質を上げる多様で柔軟な働き方)③同一労働同一賃金(様々な働き方をする人を公平に扱う)と言われた。G20 雇用労働大臣会合のテーマは「包括的成長 誰も取り残さない 持続可能な仕事の未来」2019年開催の日本では「人間中心の仕事の未来の創造」であった。

世界に比べると遅れている日本だが、素晴らしい点もある。それは失業率が低いこと。特に若者の失業率はどこよりも低く、将来に希望が持てる。成人力調査の読解力・数的思考力は世界のトップである。それをもっと生かすよう日本の科学技術やイノベーションを進めていく必要がある。コロナでわかったこと。今までは「やらない言い訳」が多かった。「やればできる」とご指導いただきました。

世界に比べると遅れている日本だが、素晴らしい点もある。それは失業率が低いこと。特に若者の失業率はどこよりも低く、将来に希望が持てる。成人力調査の読解力・数的思考力は世界のトップである。それをもっと生かすよう日本の科学技術やイノベーションを進めていく必要がある。コロナでわかったこと。今までは「やらない言い訳」が多かった。「やればできる」とご指導いただきました。

その後、参加したある議員から「女性議員を増やす方法としてクォーター制の導入があるが、それは女性だけの特権ではないか」という質問がありました。私もこの制度は?と思う一人でしたが、村木さんは「女性はもともと大きな荷物(子育て・家事等)を背負って、男性と100m競争をしている。その荷物を降ろして条件を同じにしようという制度です。」と聞いてストンと心に落ち、女性活躍の原点なのだと納得しました。

その後、参加したある議員から「女性議員を増やす方法としてクォーター制の導入があるが、それは女性だけの特権ではないか」という質問がありました。私もこの制度は?と思う一人でしたが、村木さんは「女性はもともと大きな荷物(子育て・家事等)を背負って、男性と100m競争をしている。その荷物を降ろして条件を同じにしようという制度です。」と聞いてストンと心に落ち、女性活躍の原点なのだと納得しました。